Das Prinzip der Wärmepumpe ist denkbar einfach: Umgebungswärme, beispielsweise aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser, wird gesammelt und in Heizenergie umgewandelt. Eine Funktionsweise, die ökonomisch und ökologisch gesehen grundsätzlich sinnvoll ist, da bereits vorhandene Energie nutzbar gemacht wird. Nicht jeder Wärmepumpen-Typ eignet sich jedoch für jeden Zweck.

Luft oder Boden?

Luft-Wärmepumpen weisen einen entscheidenden Nachteil auf: Der Wärmegehalt der Luft ist circa 3.500 Mal kleiner ist als der des Wassers. Zudem ist die Luft ausgerechnet dann am kühlsten, wenn der Wärmebedarf besonders hoch ist, nämlich im Winter. Entsprechend gering fällt die Heizleistung aus. Während der kalten Jahreszeit ergibt sich für Luft-Wärmepumpen noch ein weiteres Problem: Der bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt vereisende Wärmetauscher benötigt eine regelmäßige Wärmezufuhr, zum Beispiel durch einen integrierten Heizstab – was wiederum die Stromkosten für den Betrieb der Wärmepumpe in die Höhe treibt. Laut Experten-Rat ist der Einsatz von Luft-Wärmepumpen nur in Passivhäusern oder anderen sehr gut gedämmten Gebäuden sinnvoll.

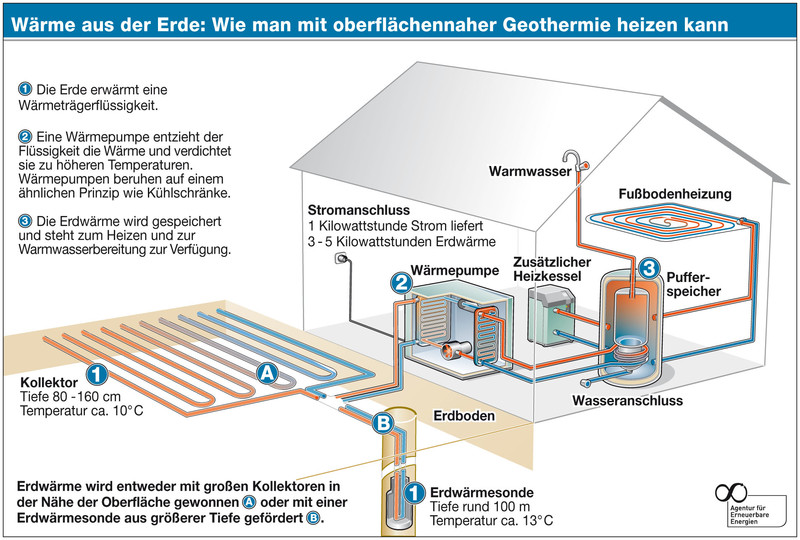

Alternativ lassen sich Wärmepumpensysteme im Boden installieren, beispielsweise mittels Erdsonden, die bis zu 100 Meter tief reichen. Geothermische Systeme funktionieren in etwa wie Kühlschränke – nur in umgekehrter Richtung: Über Wärmekollektoren oder Sonden wird Kühlflüssigkeit ins Erdreich gepumpt, welche sich in der Tiefe aufwärmt und verdampft. Die Wärmepumpe verdichtet das unter starkem Druck entstandene Gas und leitet es mittels eines Wärmetauschers in das Wasser des Heizsystems. Das Prinzip nutzt die Tatsache, dass bereits ab einer Bodentiefe von zehn Metern eine ganzjährige Temperatur von mehr als zehn Grad herrscht. Für die Installation einer Erdsonde benötigen Hauseigentümer eine spezielle Genehmigung für die Tiefenbohrung und die Nutzung des Grundwassers. Nicht jeder Standort erhält solche Genehmigungen. Eine andere Methode ist es, Flachkollektoren schlangenförmig und horizontal relativ nah an der Erdoberfläche zu verlegen. Dafür wiederum ist ein entsprechend großes Grundstück erforderlich.

Der Eisspeicher als Wärmequelle für die Wärmepumpe fehlt noch als mögliche Option

Wir haben uns im Zuge unseres Neubaus (Kfw 70) auch eine WP (Daikin, Kosten ca. 9.000 €) in Kombination mit Fußbodenheizung angeschafft. Vor genau der Frage, welches System wir nehmen sollten standen wir damals auch. WP mit Luft hat zwar nur eine Jahresarbeitszahl von ca.3,5 gegenüber WP mit Geothermie von über 4 oder gar WP mit Grundwasser (JAZ knapp 5), ist dafür aber in der Anschaffung günstiger.

Wir haben uns daraufhin bei einem auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen spezialisierten Enegieberater (www.endukt.eu) eine Amortisationsberechnung für wenig Geld der verschiedenen Varianten machen lassen und kamen zu dem Ergebnis, daß sich das Mehrinvest für eine geothermie Bohrung (ca.8000€) statisch erst nach 40 Jahren und dynamisch bei 2% Energiekostensteigerung erst nach knapp 30 Jahren rechnet. Wir haben deshalb die Luft WP genommen und sind sehr zufrieden. Wir haben zwar ca. 200 € höhere Stromkosten für die Heizung im Jahr gegenüber der anderen Variante, aber dafür 8000 € erst mal eingespart.

Die 69 € für die Berechnung war echt mal gut investiertes Geld.

Also lasst Euch am Besten unabhängig von jemanden beraten, der Euch nichts verkaufen will. Dann habt Ihr ne gute Entscheidungsgrundlage.

Gruß

Tom